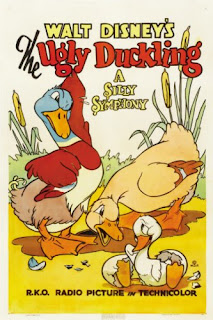

La ricerca di soggetti in grado di porre lo staff tecnico e artistico di fronte a continue sfide, ha fatto sì che la vasta produzione delle Silly Symphonies vanti un unico caso di “remake”, anche se sarebbe più corretto parlare di “doppia trasposizione” della medesima storia. Due sono infatti le versioni della fiaba Il brutto anatroccolo, scritta da Hans Christian Andersen nel 1843, che la Disney ha realizzato, rispettivamente nel 1931 e nel 1939: otto anni di distanza che marcano in maniera quasi esatta l’intero percorso della serie (la seconda versione, in effetti, chiude definitivamente l’avventura delle Silly Symphonies).

La ricerca di soggetti in grado di porre lo staff tecnico e artistico di fronte a continue sfide, ha fatto sì che la vasta produzione delle Silly Symphonies vanti un unico caso di “remake”, anche se sarebbe più corretto parlare di “doppia trasposizione” della medesima storia. Due sono infatti le versioni della fiaba Il brutto anatroccolo, scritta da Hans Christian Andersen nel 1843, che la Disney ha realizzato, rispettivamente nel 1931 e nel 1939: otto anni di distanza che marcano in maniera quasi esatta l’intero percorso della serie (la seconda versione, in effetti, chiude definitivamente l’avventura delle Silly Symphonies). Proprio questa distanza tra i due lavori permette di tracciare un bilancio nella produzione della serie, approfondendo non solo l’approccio tecnico alla medesima storia, ma anche quello artistico e narrativo. Le due versioni infatti sono molto diverse tra loro, e a parte qualche cripto-citazione come quella del verme che l’anatroccolo tenta di catturare c’è una sola sequenza che potremmo definire “ripetuta”, ovvero quella che vede il simpatico animale specchiarsi nell’acqua di un laghetto. Per il resto è differente anche il modo di porsi nei confronti del modello originale di Andersen.

La versione del 1931, diretta da Wilfred Jackson, sebbene molto godibile grazie a un ritmo veloce che permette di contenere molti eventi nei pochi minuti di durata, non approfondisce i caratteri, ma adotta uno stile icasticamente narrativo, incentrato cioè sulla mera enumerazione degli eventi che si susseguono in tutta fretta. Allo stesso tempo la regia ha un impianto maggiormente rivolto alle performance di figure e suoni, sempre in perfetto sincrono, come codificato dal fondativo La danza degli scheletri. Quelle che dunque vediamo in azione sono figure che alla bisogna sono deformate in senso antirealistico per garantire l’effetto comico e i cui movimenti appaiono alquanto schematici, unitamente alla prospettiva frontale che racconta la vicenda. L’anatroccolo in questo caso è davvero un’anatra ed è raffigurato come realmente poco gradevole alla vista, diversamente da quanto accadrà nella seconda versione, dove è invece differente dai “fratelli”, ma disegnato in modo molto accattivante.

L’aspetto più controverso della trasposizione riguarda ovviamente il modo con cui ci si è relazionati alla crudeltà da sempre presente nei lavori di Andersen: la fiaba infatti non nasconde la propria natura metaforica di racconto incentrato sul senso di solitudine e disperazione provato da chi non è ritenuto conforme ai canoni estetici della società e subisce per questo la discriminazione da parte di chi dovrebbe invece amarlo (la famiglia) e più in generale da chiunque incroci il suo cammino. Questo aspetto nella Silly Symphony del 1931 è parecchio mitigato (sebbene sia presente) e soprattutto conduce a una risoluzione molto diversa da quella raccontata da Andersen: un inaspettato tornado (che sembra citare palesemente Il mago di Oz, racconto fondativo nella mitologia americana) infatti costringe l’anatroccolo a improvvisarsi eroe per salvare i cuccioli della gallina che pure lo aveva rifiutato come figlio. La natura educativa comunque insita nelle Symphonies spinge quindi lo staff Disney a esaltare i valori tipici del sogno americano, e per questo motivo l’anatroccolo supera l’ostacolo della diversità conquistando con le sue doti innate l’affetto della “madre”: un messaggio che vuole anche servire da incentivo, nell’epoca della Grande Depressione, a non arrendersi di fronte alle difficoltà.

Con la versione “definitiva” del 1939, diretta da Jack Cutting, invece tutto cambia: intanto si passa dalla bicromia del bianconero a un’immersione nei colori più sgargianti offerti dalla fotografia in Technicolor, che rende immediatamente più accattivante la nuova versione. I caratteri sono inoltre delineati e, sebbene umanizzati, la loro fisionomia appare nel complesso realistica e scevra dalle comiche “deformazioni” della prima versione. I sentimenti di tutti i personaggi sono poi esaltati da una regia più articolata e attenta all’espressione delle singole emozioni: si fa quindi uso di primi piani molto stretti, dettagli (si veda la zampa dell’oca che batte spazientita) e della splendida soggettiva dell’anatroccolo (stavolta, conformemente alla fiaba, in realtà cucciolo di cigno) che guarda la propria immagine riflessa nell’acqua finendo per spaventarsi di se stesso. In questo caso grande spazio è dato alla componente lirica, che cerca la partecipazione emotiva dello spettatore per il dolore del giovanissimo protagonista (e il fatto che lo stesso sia disegnato in modo da suscitare tenerezza è una scelta precisa e indovinata): una lezione che porrà le basi per la creazione, dopo soli due anni, di un autentico capolavoro come Dumbo, che di questo short può considerarsi una evoluzione.

Con la versione “definitiva” del 1939, diretta da Jack Cutting, invece tutto cambia: intanto si passa dalla bicromia del bianconero a un’immersione nei colori più sgargianti offerti dalla fotografia in Technicolor, che rende immediatamente più accattivante la nuova versione. I caratteri sono inoltre delineati e, sebbene umanizzati, la loro fisionomia appare nel complesso realistica e scevra dalle comiche “deformazioni” della prima versione. I sentimenti di tutti i personaggi sono poi esaltati da una regia più articolata e attenta all’espressione delle singole emozioni: si fa quindi uso di primi piani molto stretti, dettagli (si veda la zampa dell’oca che batte spazientita) e della splendida soggettiva dell’anatroccolo (stavolta, conformemente alla fiaba, in realtà cucciolo di cigno) che guarda la propria immagine riflessa nell’acqua finendo per spaventarsi di se stesso. In questo caso grande spazio è dato alla componente lirica, che cerca la partecipazione emotiva dello spettatore per il dolore del giovanissimo protagonista (e il fatto che lo stesso sia disegnato in modo da suscitare tenerezza è una scelta precisa e indovinata): una lezione che porrà le basi per la creazione, dopo soli due anni, di un autentico capolavoro come Dumbo, che di questo short può considerarsi una evoluzione.

Stavolta, inoltre, l’aderenza al racconto originale è più netta, nonostante l’ovvia compressione narrativa: l’anatroccolo non viene accettato dalla madre (che stavolta è un’oca e non una gallina) per il suo coraggio, ma dopo una serie di disavventure trova invece l’affetto di una mamma-cigno e dei suoi cuccioli, che riconoscono il protagonista come loro affine, permettendogli infine di trovare il suo posto nel mondo. La scoperta peraltro azzera finalmente i complessi di inferiorità del cucciolo, che nel finale vediamo seguire orgoglioso la nuova famiglia, gettando uno sguardo di rifiuto verso l’oca che l’aveva fino a quel momento disprezzato e che resta peraltro molto stupita nello scoprire la vera natura del suo ripudiato “figlio”.

Il risultato è un corto poetico e irresistibilmente dolce, meritatamente vincitore del Premio Oscar 1939, che fa breccia nei cuori degli spettatori di ieri e di oggi dimostrando il valore espressivo raggiunto dall’animazione disneyana e conclude nel migliore dei modi la feconda stagione delle Silly Symphonies. Un lavoro imprescindibile.

Scheda della versione 1939 su Disneyshorts.org (in inglese)

La versione del 1931 su YouTube

La versione del 1939 su YouTube

La fiaba di Andersen

Pagina di Wikipedia sulla fiaba di Andersen